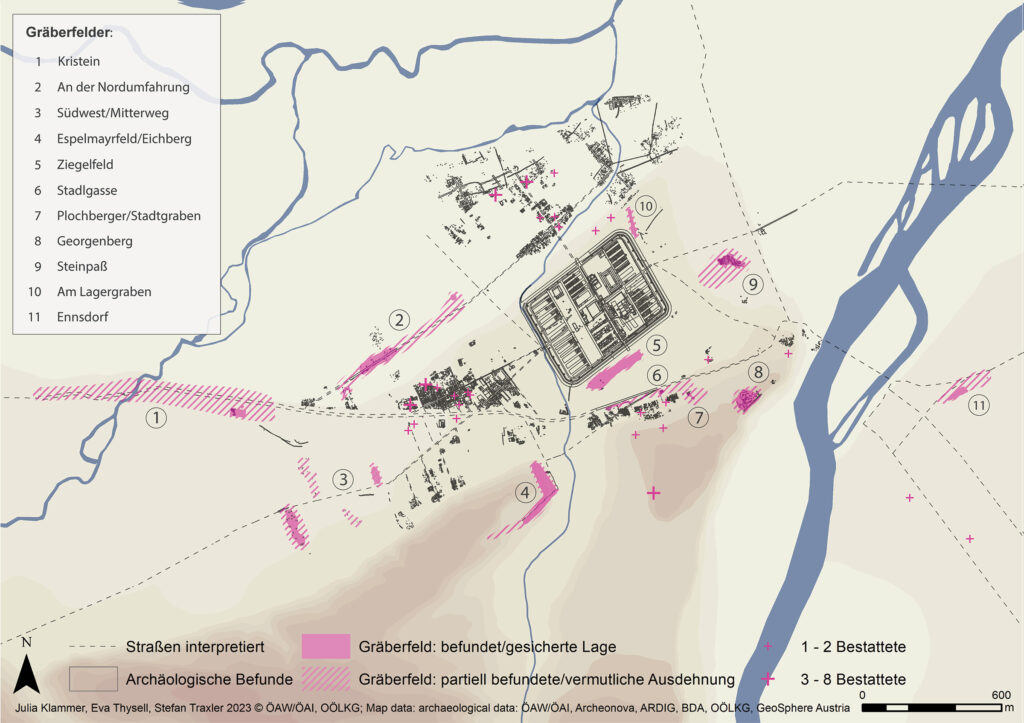

Im folgenden Beitrag werfen wir einen Blick auf die Forschungsgeschichte des Gräberfeldes Kristein, einer der großen Nekropolen Lauriacums. Es lag in der Ortschaft Kristein westlich und östlich des Kristeinbachs und dürfte sich über mehr als 800 m und in mehreren Reihen entlang der sog. Limesstraße erstreckt haben.

Die Grabfunde des frühen 20. Jahrhunderts

Dem römischen Gesetz entsprechend befanden sich die Bestattungsplätze außerhalb der Siedlung, was sowohl hygienische als auch brandschutztechnische Gründe hatte. Das Gräberfeld Kristein lag westlich des Legionslager und beiderseits der nach Lentia/Linz führenden ‚Limesstraße‘. Vermutlich war es das größte Gräberfeld von Lauriacum/Enns, es sind allerdings nur kleine Ausschnitte davon bekannt.

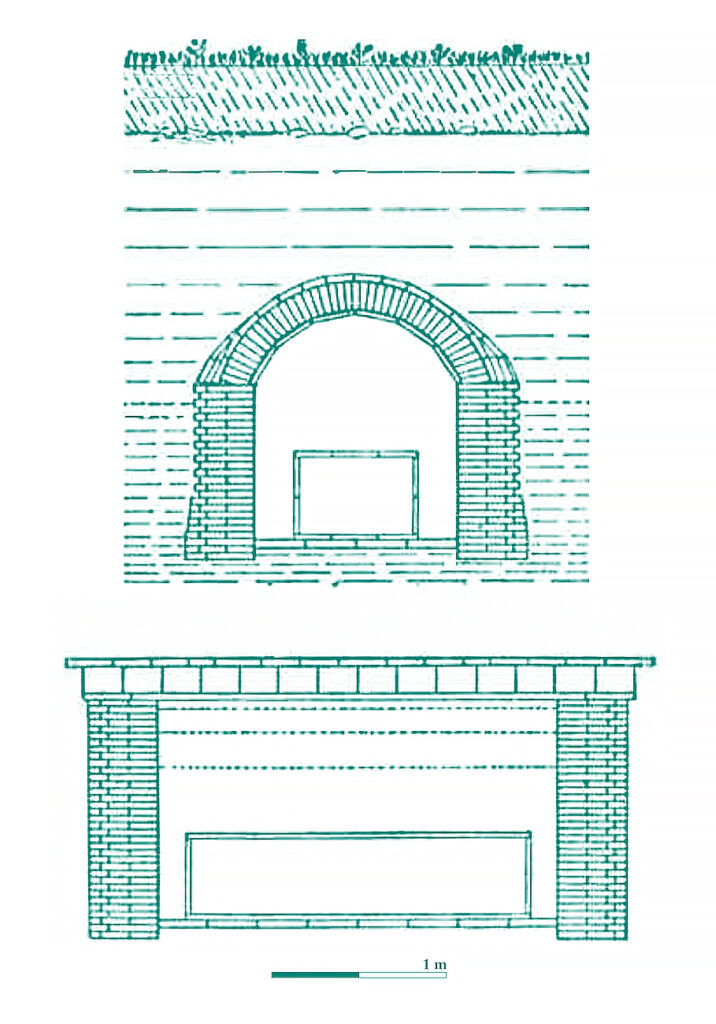

Die früheste Fundmeldung, die sich auf eine römische Goldmünze bezieht, stammt aus dem Jahre 1844 und ist durch den damaligen Ennser Bürgermeister Johann Baptist Kain überliefert. In den darauffolgenden Jahren wurden von Grundbesitzern immer wieder Grabfunde getätigt, darunter Glasflaschen, Keramiktöpfe und Lampen. Die ersten Grabbefunde – mehrere Brandbestattungen und ein Körpergrab – kamen 1914 östlich des Kristeinbachs im Zuge der Anlage einer Sandgrube und der Errichtung eines Hauses zutage. Bis in die späten 1930er Jahre wurde bei Bau- und Ackerarbeiten eine nicht mehr zu beziffernde Anzahl von Gräbern (mindestens 50) aufgedeckt, die durch einen Artikel Joseph Schickers überliefert sind. Der Großteil der getätigten Funde gelangte ins Ennser Museum, darunter auch mehrere Fragmente steinerner Grabdenkmäler. Sie dienten sowohl dem Andenken der Verstorbenen als auch der Selbstrepräsentation der Familien und reichten – je nach finanziellen Möglichkeiten – von schlichten Stelen bis hin zu gemauerten Grabbauten. 1931 kam das Fundament eines Grabdenkmales und unweit davon das Fragment einer Grabstele mit den Porträts einer Familie ans Tageslicht. Ebenfalls aus Kristein stammen der Kopf eines bärtigen Mannes und einer Frau mit einheimischer Haube sowie ein Stelengiebel, auf dem zwei Löwen und ein Medusenhaupt dargestellt sind. Ein besonderes Zeugnis über die mitunter aufwändige Gestaltung der eigentlichen Grabgrube legt der Bericht über die Freilegung eines gemauerten Ziegelgrabes ab, welches 1930 in einer Tiefe von 1,20 m aufgedeckt und von Joseph Schicker dokumentiert wurde. Die Wände und der Boden bestanden aus Ziegeln, wobei die Innenwände mit Mörtel verputzt waren. Darüber erhob sich ein flaches Tonnengewölbe, wiederum aus Ziegeln. Im Inneren der 2,35 x 1,17 m großen Kammer befand sich ein Holzsarg mit Bleiboden.

Die Grabungen der 2000er Jahre

Die ersten großflächigen archäologischen Untersuchungen erfolgten erst zwischen 2004 und 2009 im Zuge von Baumaßnahmen östlich des Kristeinbachs. Unter der Leitung von Brigitte Muschal konnten mindesten 170 römische sowie drei prähistorische Gräber festgestellt werden. Mit 116 Brandgräbern stellt die Brandbestattung (crematio) die vorherrschende Bestattungsform dar. Dabei wurde die Asche der Verstorbenen überwiegend in Urnen beigesetzt oder ohne Behälter und zusammen mit den Überresten des Scheiterhaufens in die Grabgruben gestreut. In sechs Fällen handelt es sich um ein bustum, bei dem der Scheiterhaufen nicht am Verbrennungsplatz, sondern direkt oberhalb der Grabgrube errichtet worden ist.

Körperbestattungen, mehrheitlich erwachsener Individuen, sind in mindestens 54 Fällen belegt. In 12 Gräbern liegen Mehrfachbestattungen mit zwei oder drei Individuen vor. Daneben wurden ca. 70 Befunde dokumentiert, die Abfallgruben oder die Reste bereits zerstörter Grabgruben markieren. Der einzige Hinweis auf Grabdenkmäler aus den jüngeren Ausgrabungen ist ein 2005 freigelegtes Fundament, vermutlich einer Grabstele.

Die Brandgräber enthielten oftmals nur wenige Beigaben wie Gefäßkeramik, Glasfläschchen (sog. Balsamare) oder Lampen. Schmuck, Trachtbestandteile und Toilettgerät sind seltener bezeugt. Die Körpergräber waren in dieser Hinsicht noch spärlicher ausgestattet, was unter anderem dem Wandel der Beigabensitte in der Spätantike zuzuschreiben ist.

Die vorläufige Untersuchung der Grabinventare legt eine Belegung des Gräberfeldes ab dem frühen 3., möglicherweise bereits dem ausgehenden 2. Jh. und bis ins 4. Jh. n. Chr. nahe. Zudem sollen Radiocarbonanalysen auch die Datierungen jener Körpergräber eingrenzen, die keine Beifunde enthielten.

Literatur:

- B. Muschal, KG Kristein. Fundberichte Österreich 43, 2004, 50f.

- B. Muschal, KG Kristein. Fundberichte Österreich 45, 2006, 47.

- B. Muschal, KG Kristein. Fundberichte Österreich 48, 2009, 432f.

- H. Deringer, Römische Goldmünzen. Beiträge zur Kulturgeschichte von Lauriacum Nr. 3. Oberösterreichische Heimatblätter 12/3, 1958, 125–132.

- J. Schicker, Die heidnischen Friedhöfe und die Limesstraße bei Lauriacum. Der Römische Limes in Österreich 17, 1933, Sp. 85–116.

- St. Traxler, Die römischen Grabdenkmäler von Lauriacum und Lentia. Stein – Relief – Inschrift. Forschungen in Lauriacum 14 (Linz 2009).

- G. Wlach, Die Gräberfelder von Lauriacum. Mitteilungen des Museumsvereins Lauriacum 1990, 7–20.

Lisa Huber studierte Altertumswissenschaften und Klassische Archäologie an der Universität Salzburg und promovierte 2022 zu den römischen Gräberfeldern von Iuvavum/Salzburg. Seit 2015 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Salzburg tätig. Ihre Forschungen konzentrieren sich auf provinzialrömische Sepulkralarchäologie, Iuvavum und römische Sachkultur. Im LDDL-Projekt ist sie für die Kontextualisierung des Fundmaterials und die archäologische Auswertung zuständig. www.plus.ac.at, uni-salzburg.academia.edu, www.researchgate.net