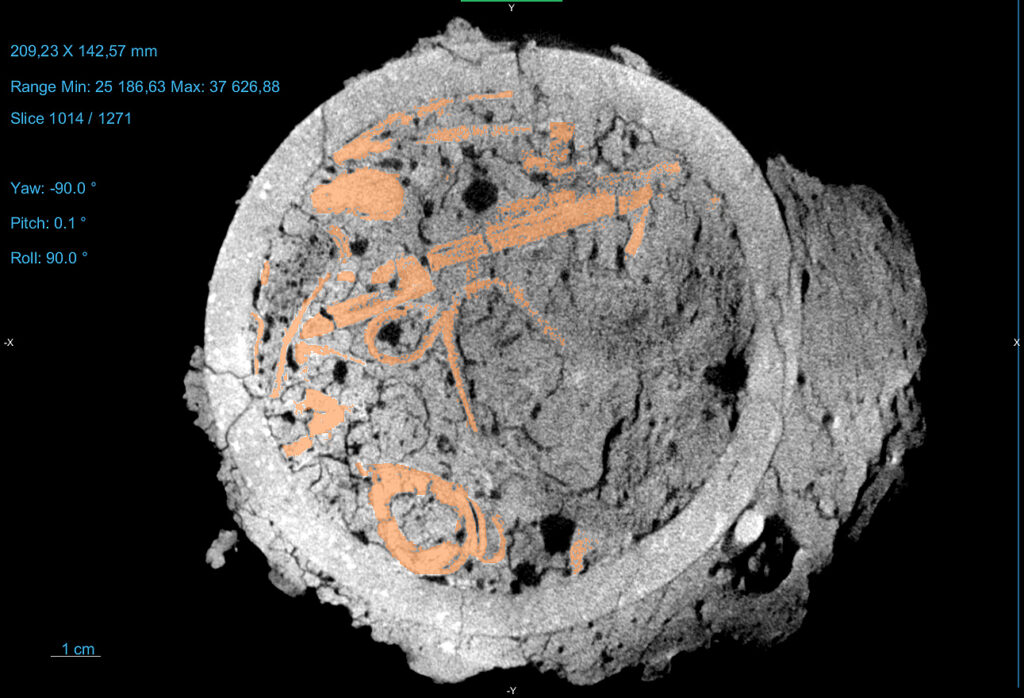

Durch die Zusammenarbeit der OÖ LKG mit der FH Oberösterreich, Campus Wels, ist es uns möglich, die Lage von Leichenbrand und möglichen Beigaben in der Urne genau zu dokumentieren, bevor der Inhalt dann durch eine Miniatur-Ausgrabung geborgen wird.

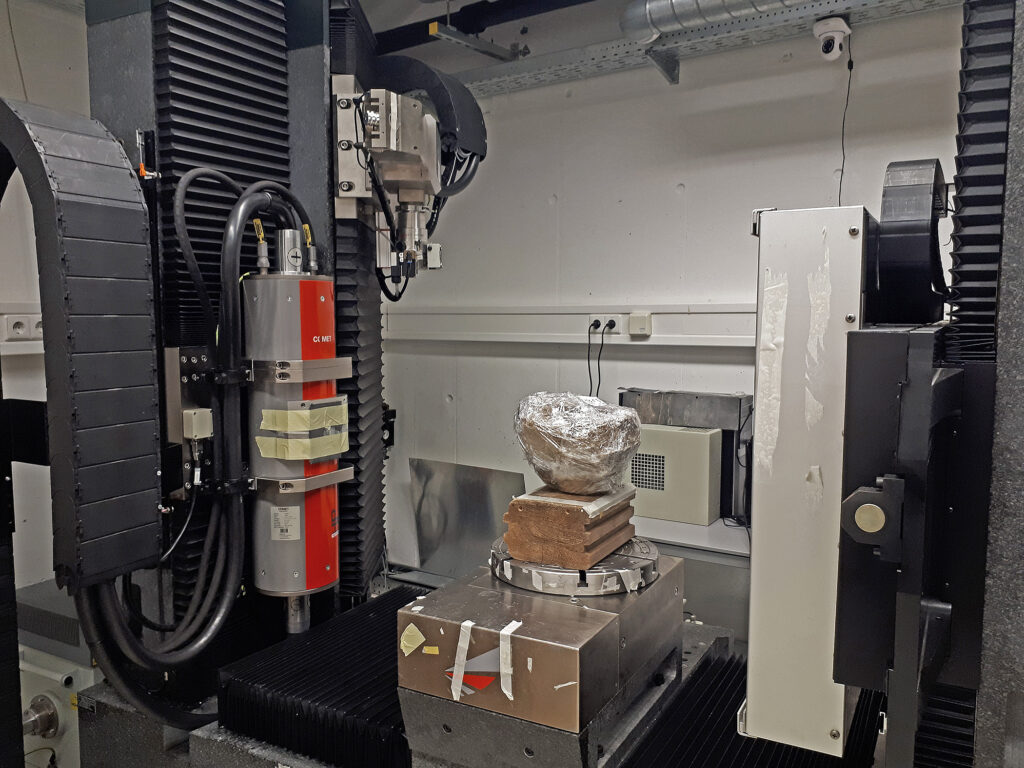

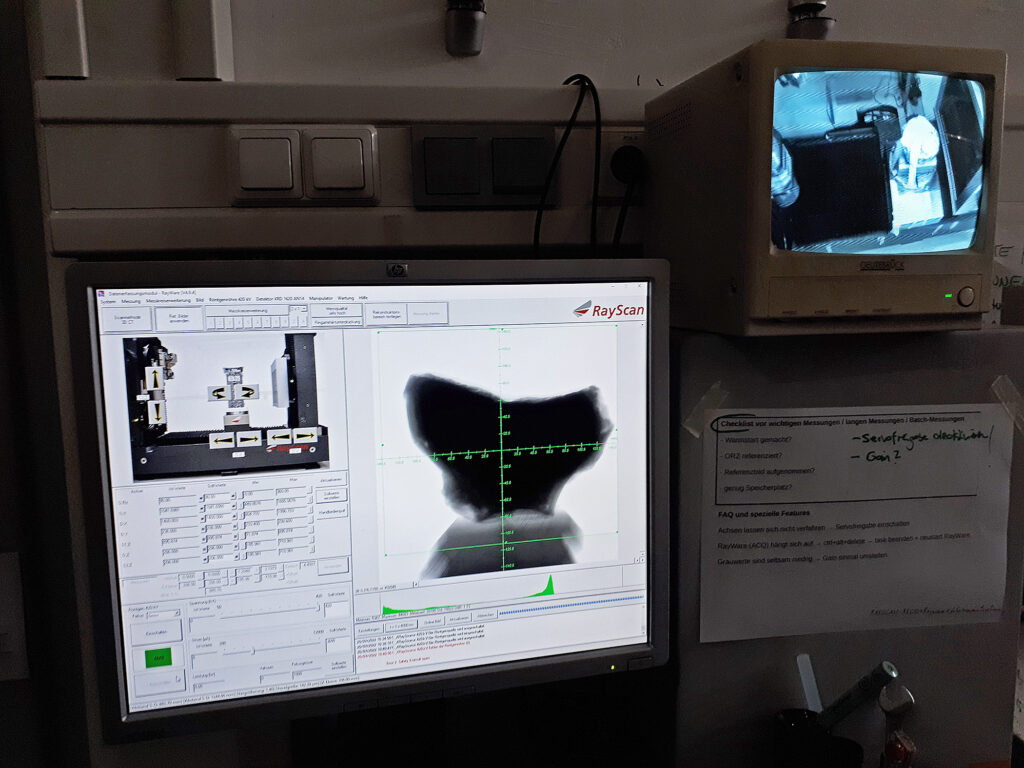

Frau Johanna Herr, BSc, betreut unser Projekt und führte die ersten CT-Scans durch. Für diese Art von 3D-Röntgen braucht es viel Fachkenntnis, denn die Urnen sind nicht nur groß, sondern auch dicht mit verfestigter Erde verfüllt. Da stößt sogar der leistungsstarke Industrie-Computertomograph fast an seine Grenzen.

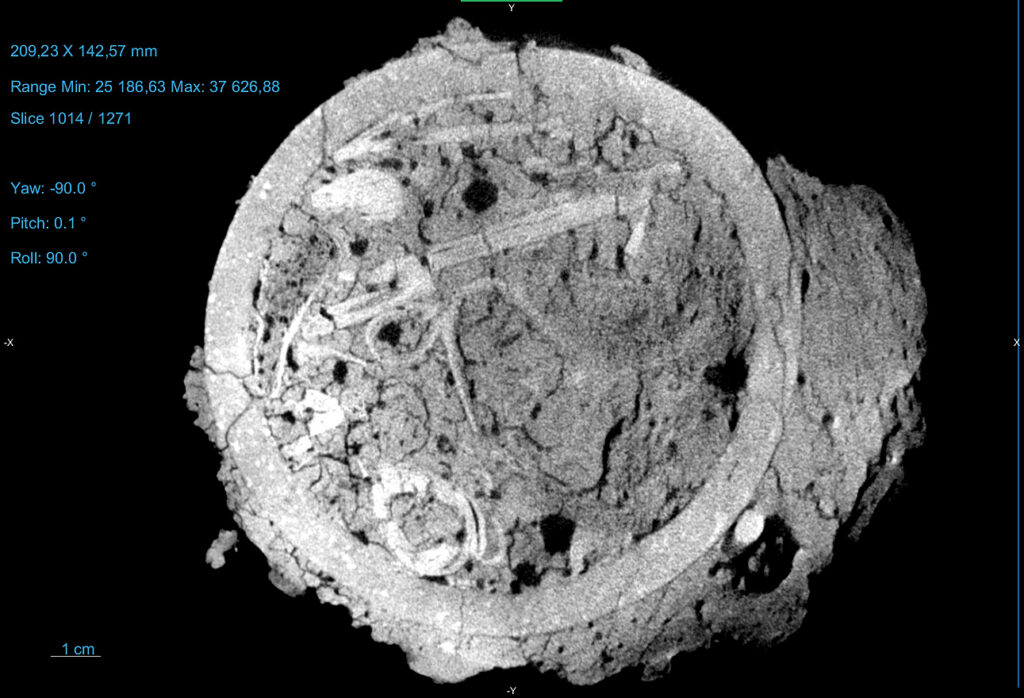

Bei der Computertomographie werden schichtweise Röntgenbilder von unseren Urnen angefertigt. Anders als bei medizinischen CT-Scans von lebenden Menschen dreht sich hier die Urne auf einem Drehteller und nicht der Scanner um den „Patienten“. In jedem einzelnen Schichtbild lässt sich aufgrund von Material-, und damit Dichte-Unterschieden erkennen, wo sich außer Erde noch etwas in der Urne befindet. Letztendlich erhalten wir pro Urne ca. 1700 Schichtbilder mit einer Schichtdicke von nur ca. 0,15 mm, die dann zu einem dreidimensionalen virtuellen Objekt rekonstruiert werden.

Ein herzliches Dankeschön an die MitarbeiterInnen der CT Gruppe um FH-Prof. PD DI Dr. Johann Kastner und insbesondere an Frau Johanna Herr, BSc, für die erleuchtenden Einsichten!

Andrea Stadlmayr studierte Anthropologie an der Universität Wien und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums. Im LDDL-Projekt ist sie für die Untersuchung der menschlichen Leichenbrände zuständig. www.nhm-wien.ac.at, www.researchgate.net